好久没有打开blog。想起两月前立誓要写更新就感到羞愧。实在是这两个月发生太多,生活动荡,人际关系交迭,无心打开博客,每天输出的百分之九十五文字都是可能过一两个月会让我自己想跳楼的东西。回看两三年前的东西,时常惊叹于感情之充沛,感觉整个人生充满生机勃勃。现在提笔便觉得丧气,觉得很多事情无法和解。另外就是想到要写点什么就会想起没有动笔的论文,实在是愧疚*2。

总之再次捡起博客是因为去台湾旅行了。本次旅行是开启solo旅行生活以来出门最久的一次,从2.21出门一直玩到3.5凌晨才到家。感觉有很多值得记录的事情,遂打开blog,也许下次台湾行还能用得到。以及p人旅行指北:当你在一个不需要提前预定车票,可以跳上随机火车出发的地方生活。

2.22

出发很坎坷:21日,先从JB坐四小时大巴抵达KL。紧接着从KL起飞去新加坡转机(……)每一个听到我的行程的人都惊讶问我在干嘛,我唯一的回答是这个转机的机票真的很便宜……在樟宜机场随地大小睡一晚,还被巡逻的警察喊起来查了护照hh然后是四小时的飞机,终于在上午十点抵达桃园机场。

但是,桃园机场它也不在台北……就像KLIA也不在KL一样(……)下飞机,期间形形色色大家穿什么衣服的都有。我下飞机第一件事就是掏出羽绒服。时隔两年的第一个(也许不算真正意义上的)冬天,和这种寒冷已经有点陌生了。前面的男生下机忍不住大叫好冷,我在后面看他穿着短裤:不冷才应该报警吧!!过海关,忍不住盯每个人的护照颜色:红橙黄绿,最多的是大红色,猪肝红在这里反而变成了一种稀有品。一种奇妙体验。

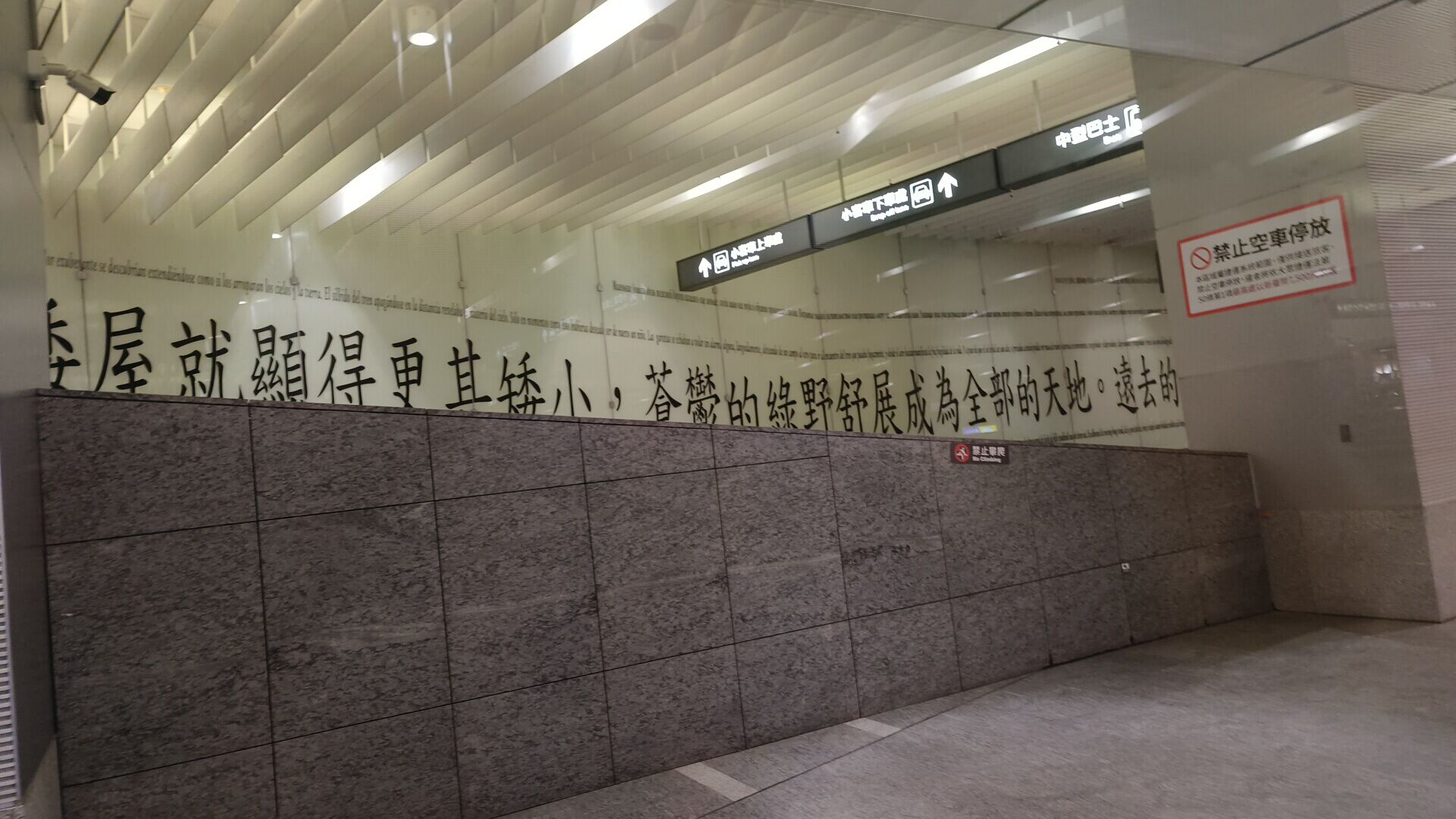

出了海关,先取钱,办电话卡,抽金福气一整套流程。不幸的是运气继续走背点,金福气只有谢谢惠顾。随后刷visa卡坐捷运一路到台北。路上看到了山,起起伏伏、浓绿的山。绿色是我对台北的第一印象。忽然理解了惨绿少年这个词。有妹妹靠在捷运门上读书,书的侧边盖着台北图书馆的红章。而我看着她,看着她背后车窗连绵不绝的绿。

抵达台北第一顿吃的是青旅楼下的排骨酥面。排骨好吃,白萝卜汤超鲜,店里很多在地人吃饭(隔壁一桌男的从头到尾指点江山高谈阔论整个店面都能听得到,天哪。)

吃完先去买悠游卡。本来只想在附近便利店随便买一张,但便利店的姐实在是很甜,鬼迷心窍买了不知道是什么联名的联名卡……老了之后记得让姐来卖我保健品。搭公交去故宫,但是这个车走着走着莫名其妙地离目的地越来越远,狼狈下车,走两站路去别的站台等其他巴士。中间路过一些在地人小区,感觉台北随处可见健身器材和公园,甚至有攀岩。公园里能看到很多人在散步,整座城市都慢慢的。

风吹得冷冷的仍然在过冬天,但是植物都是绿色的,像在蓄势待发准备入夏。在北方枯冬生活了二十多年,紧接着又在赤道长夏度日,来到这种处于冬夏交界的城市,感觉特别奇妙。

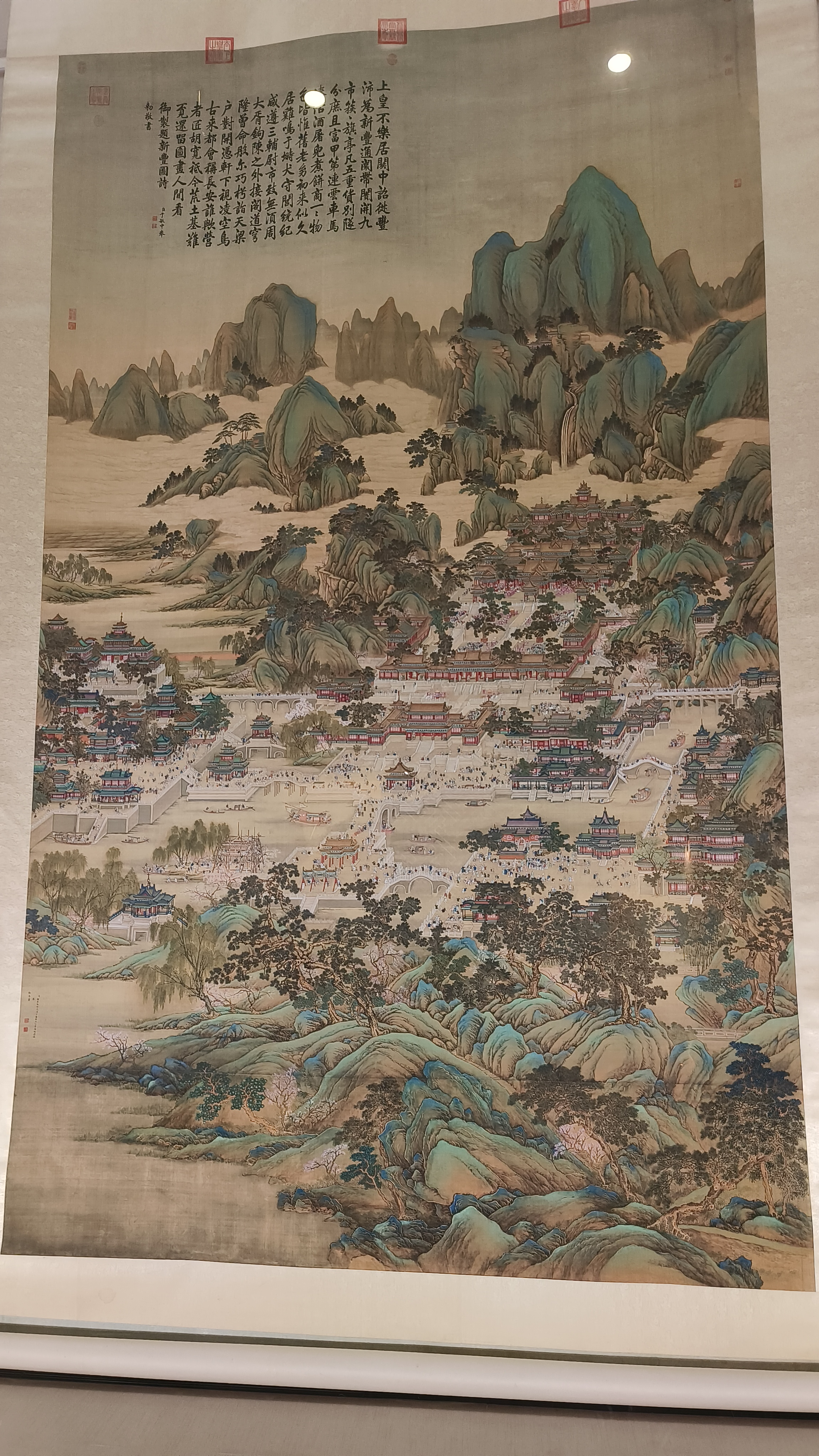

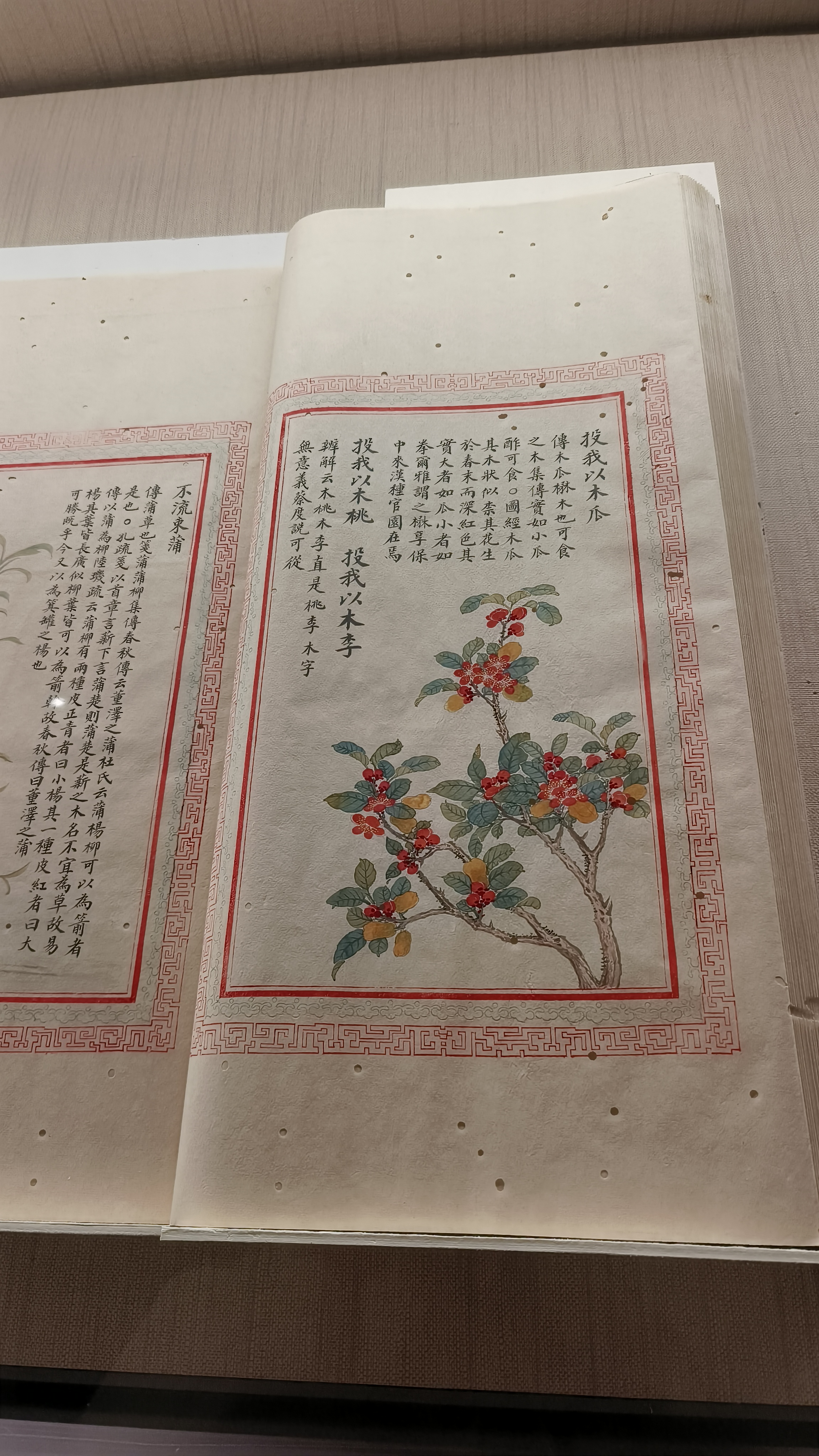

台北故宫

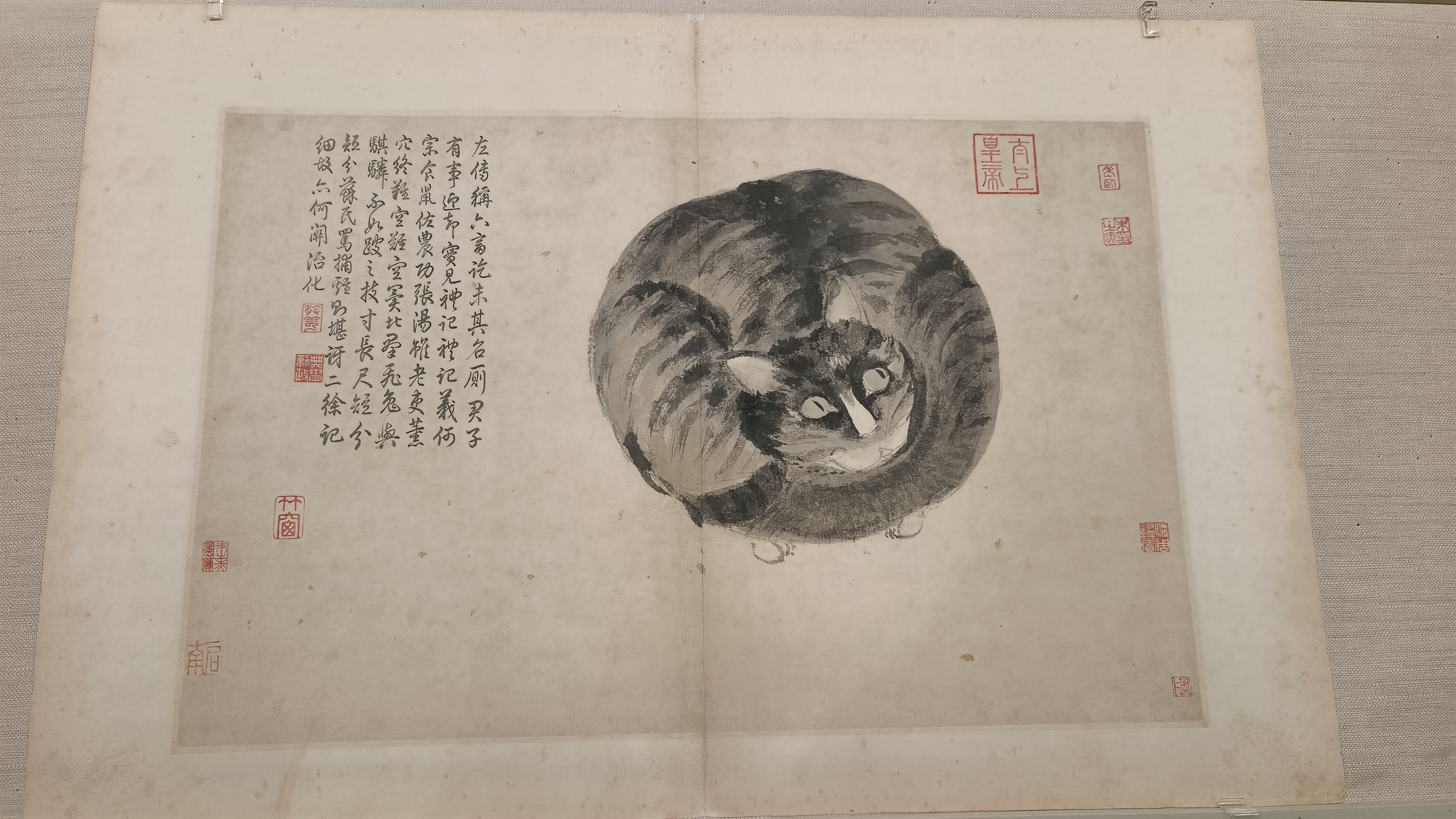

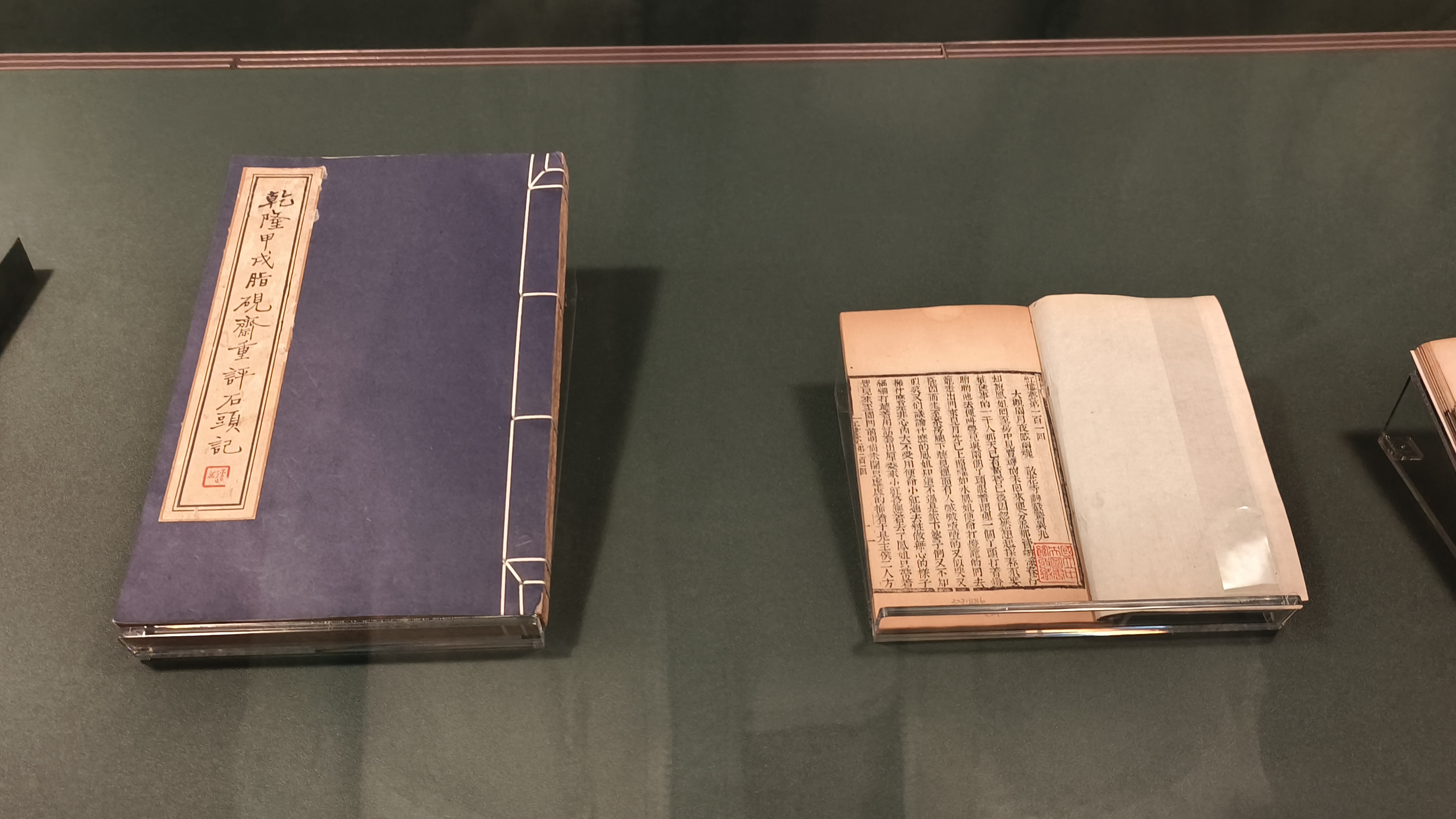

故宫紧急看展,因为迷路比实际多耽误了蛮久时间,所以看展看得很紧锣密鼓。疯狂拍照,边看边给妈直播:五花肉看了,文徵明看了,沈周看了,苏轼看了,王羲之赵孟頫褚遂良都看了,诗经也看了,石头记也看了,发出感慨:老蒋跑路的时候是真能揣啊! 并且尖叫:看不完了看不完了看不完了,死腿快走啊!

喝了很好喝的得正香橙春乌龙,60台。本橙汁爱好者觉得比国内奶茶店喝到的清气。

士林夜市

吃了士林夜市。好多人!!!鸡排炸得一般(不如马来西亚炸鸡(ni),木瓜奶茶特别好喝,我坠入爱河!本来想写一下在台湾喝过的饮料排名,但是因为迟迟没有动笔所以忘得差不多了,唯一的结论是木瓜奶茶特别好喝,永远不会踩雷。不吃木瓜我本人本次台湾行最大的收获就是爱上了木瓜。

另外一件有点好笑的事:台湾街头真的很难找到垃圾桶。感觉拎着一杯奶茶走了一辈子,最终还是在夜市口找到了一个垃圾桶。

路过街头看了两眼棒球比赛。好笑到有点荒谬,一群人在街头实时转播并且载歌载舞给比赛加油,你们这个全民运动有点太好笑了。

2.23

今日八点起床,就为了吃青旅早餐^^我们旅行特种兵是这样的啦。(但是吃完外面下大雨,遂回去睡回笼觉)

台北流行音乐中心

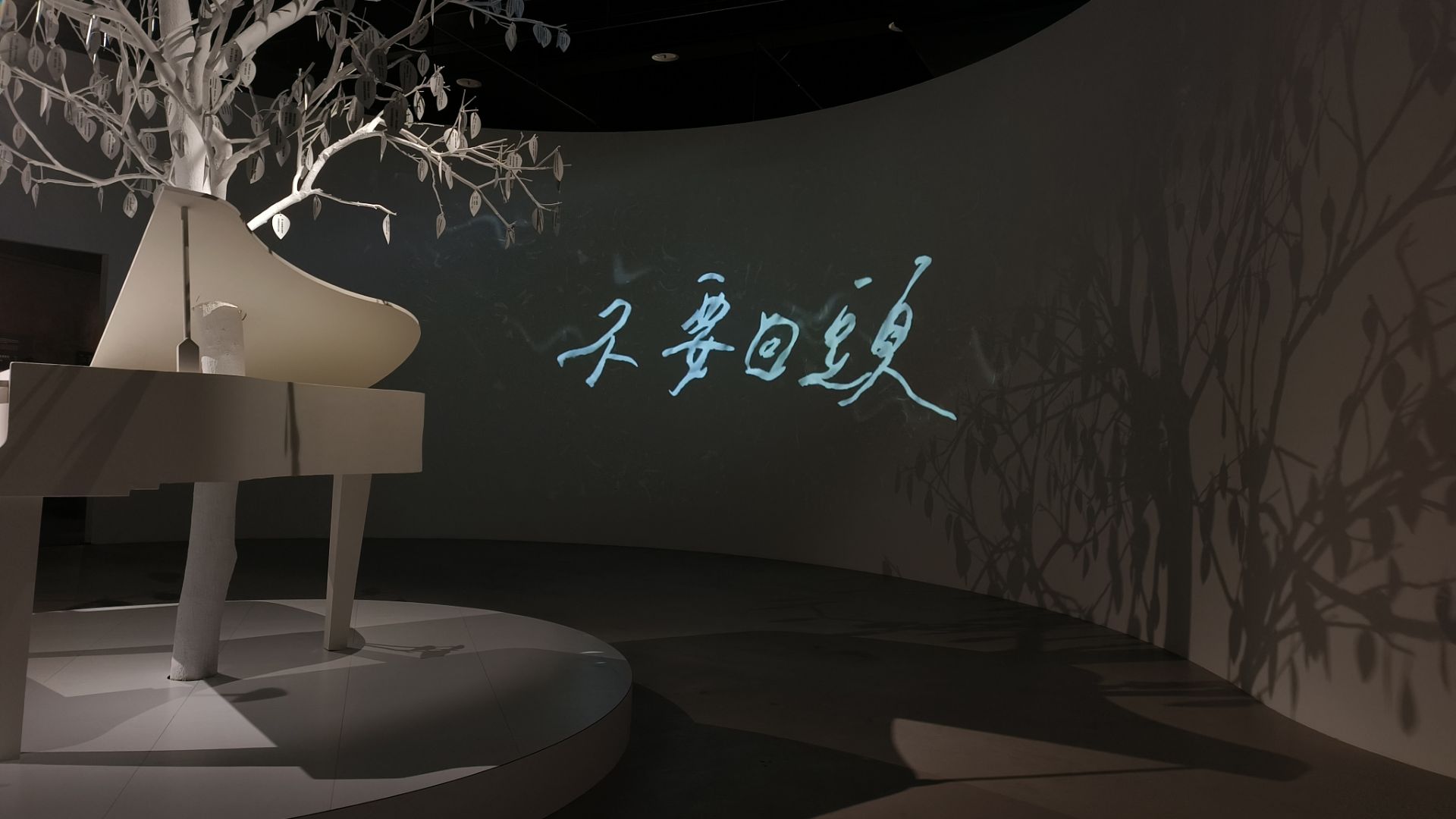

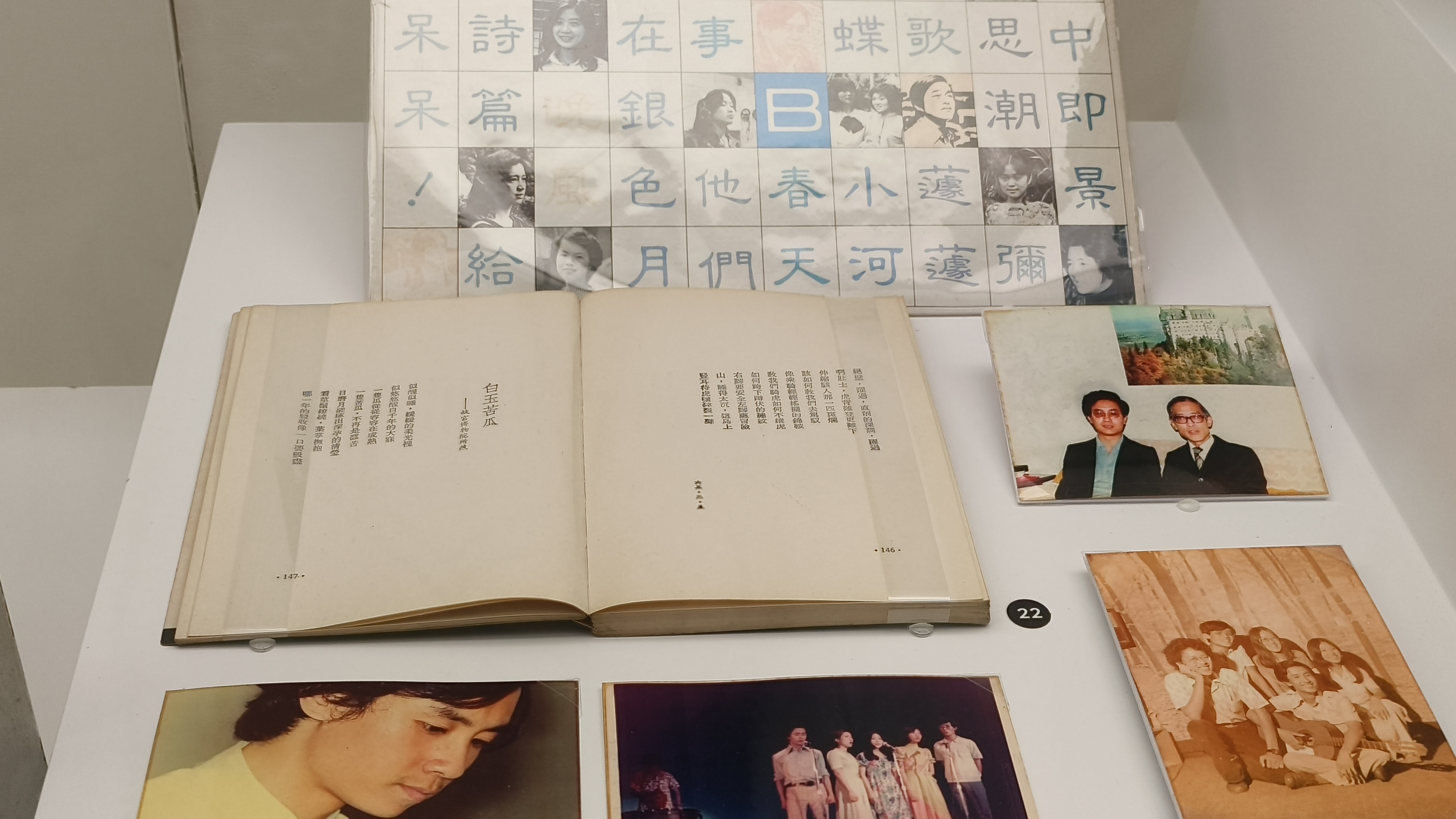

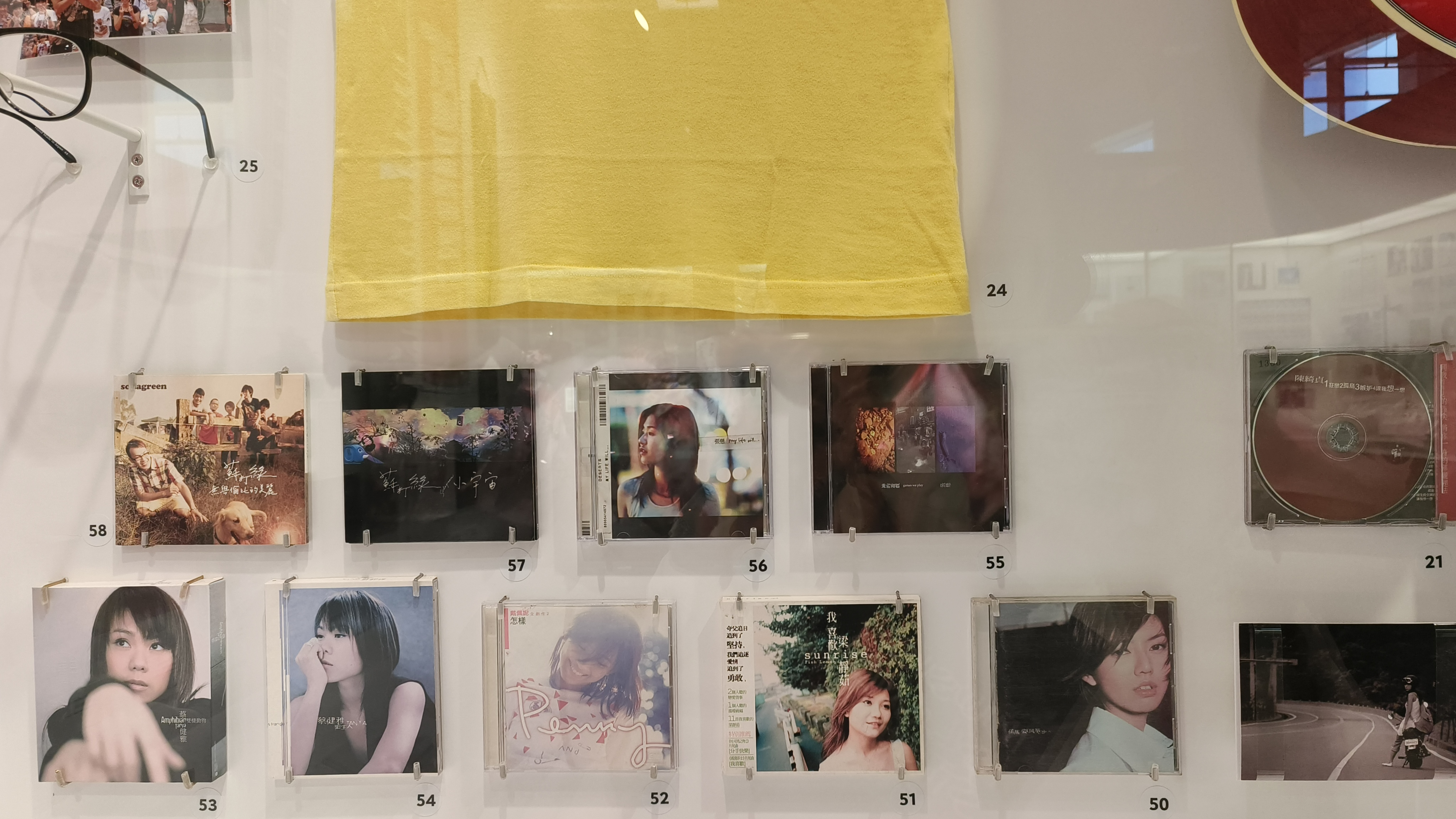

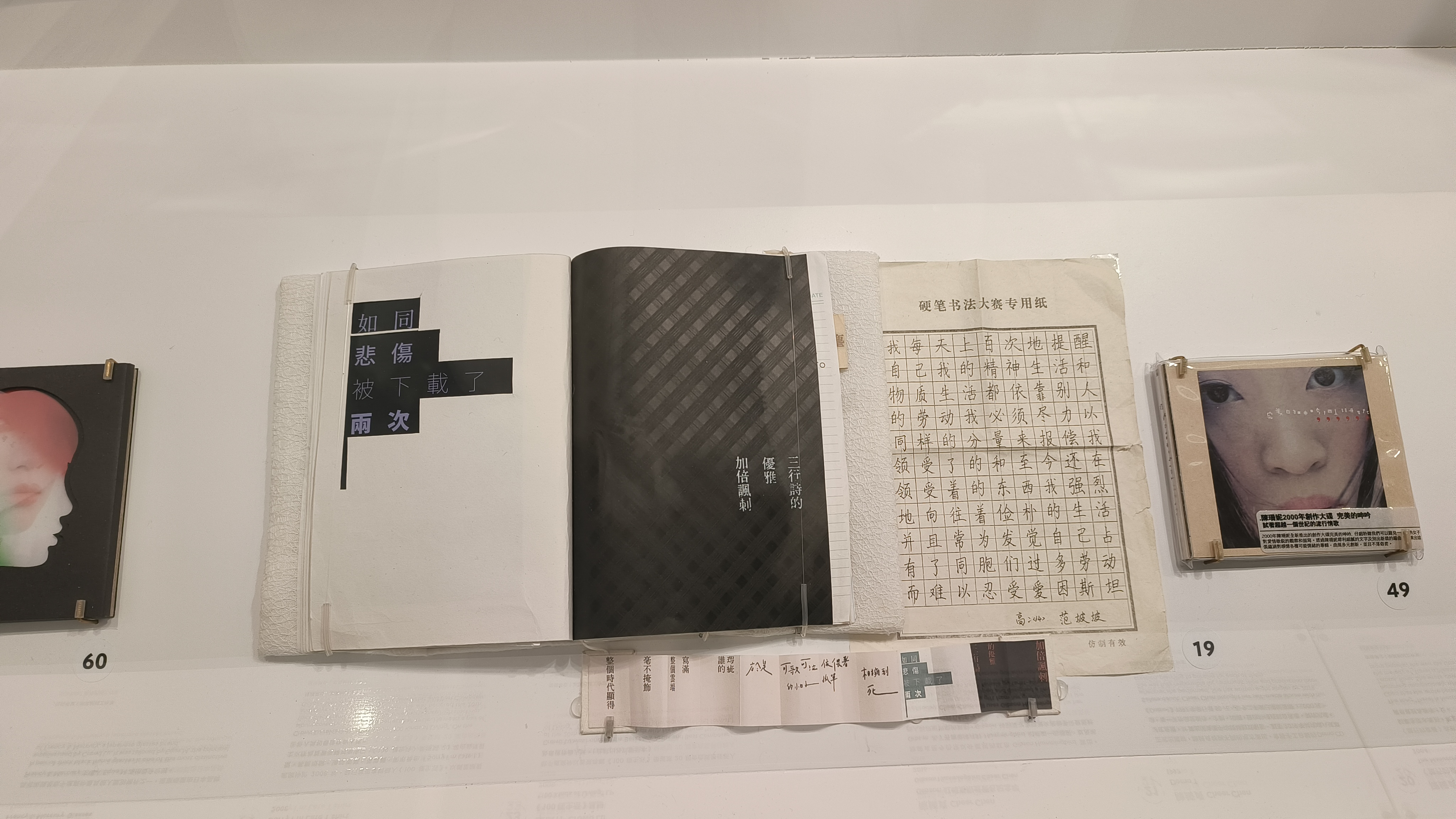

上午去看了台北流行音乐中心。其实去之前很纠结:要不要在行程这么紧凑的台北三日行里面插这个展呢,感觉好像也没怎么听过台湾音乐的样子。最后因为原本以为可以去看的书展时间搞错,多余出一天时间,那么去吧。

实际逛的实在大受震撼:怎么你是台湾人!怎么你也是台湾人!怎么这首歌我听过!怎么这首歌我也听过!(以及听了很多老熟人周杰伦啊)

最意想不到的是在展里听到了三毛的橄榄树。

听到这首歌就好像回到高中。 其实本次为旅行做的全部准备:重新看了一遍《不能说的秘密》,以及重读了一遍《雨季不再来》。 初高中的时候我沉迷于三毛的文字:她写遥远的远方,写异国他乡,写流浪漂泊。但高中结束后,三毛和其他高中时刻迅速被我抛弃:她是过时的、矫饰的、女性的文字,是我大学时期以为我已经不再需要的那些东西。当我现在处于人生另一个阶段,处于同样离开故土、远离过去、处于雨季不再来的时刻,再回头去读三毛,看得几欲流泪:初读不解书中意,再读已是书中人。读她回忆自己的青春年少时,也透过她读十多年前初次读她的那个我。

台北国家电影及视听文化中心

下午匆忙去看《初步举证》。在台北国家电影及视听文化中心。公车一直迟到塞车,导致我其实开场五分钟才到。但还好到达的时候影片仍然在放一些导演采访。

其实早就看过这个电影,但是第一遍看的时候更多是被姐的演技和爆发力震撼。这次加上了前面的编剧采访,才意识到这个剧的重点原来更多在于性侵案件与法律疑罪从无的冲突。

开场前放的编剧采访前还有一段和电影相关的歌舞,感染力很强,但是后面看完之后在互联网上没有找到相关材料,遗憾。

看到最后哭得一塌糊涂,感觉整个影厅我哭得最大声(btw没有想到居然是在这么大的影厅里放映,沉浸感特别强,简直像就坐在剧场第一排观看表演)重看仍然觉得朱迪科莫对这个剧本的理解和完成度伟大到不可思议。

看完电影随便逛了一下国家视听文化中心,结果发现他们影厅上面一层是电影借阅室,可以凭电影票免费进,里面特别多电影相关的书籍和DVD,感想是你们台湾人也吃得有点太好了。看到了《蓝宇》和《孽子》hh

书店

晚上跑去师大附近吃了叫作“难吃牛肉面”的店,但是很好吃(好好笑,们台湾人的幽默)。然后进入本次旅行最期待时刻:逛书店!

茉莉书店的二手书价格都很美丽。买到了张爱玲的《秧歌》和简嫃的《下午茶》,一共才176台币。

感觉每个大陆人都会从台湾带走一本《秧歌》和《孽子》。其实没有怎么读过张爱玲,只是来都来了()。至于简嫃,更多的可能是给我高中对她的狂热迷恋一个交代。实际上本次台湾行前试图打开她的《女儿红》重读,并在第三篇短文时失败了:她写太多婚姻,太多男女,太多爱情。仍然有一些文字让我觉得灵动,但更多故事的表达只是腻味,让人疲乏。

然后冲进台大诚品店:一个很惊讶我的事情是台湾书店晚上九点居然会有这么多人。不同年龄段的男男女女,大家在书店里看书挑书,收银台前排着长长队伍,每个人手里都抱着或多或少的书。我几乎要为这种氛围惊诧了:这么多年,大家似乎更默认可以从网上得到更优惠、更丰富的购书体验,几时还有这种在收银台前排长队的体验?

本来没想买书,因为本人穷游抠抠搜搜甚至没买飞机行李额,只背了一个包就冲来台湾。众所周知书是一种既占地方又占重量的东西……

但是路过看到捆绑销售还打折的韩江,还是没忍住下手了。买到《少年来了》和《永不告別》。

之前读过《少年来了》,据说《永不告別》是类似题材,那么还是可以信任一下韩江的。《少年来了》是我去年的阅读top1,听说简中也要引进翻译,但我实在对这片连自己历史都无法提起的土地不抱什么希望,这次刚巧遇到繁中版本,买一本收藏也好。路过又拿了一本《孽子》。其实很久以前读过,但当时没有什么很大感触。还是那句来都来了,总要带一本走吧。

诚品书店消费共计878台,体感是台北的买书相比于它的城市消费物价来说便宜得让我惊讶。台北这座城市的一些人文关怀并不放在明面,但却在很多时刻让人觉得幸福。

本来还想去逛一下女书店,结果到门口了发现周日晚七点闭店。于是站在门口草草拍一下女巫店招牌。收工!

(另外说一嘴,划掉了计划中的女巫店还有一个原因是,我原本以为女巫店开在女书店楼下,又有这样一个名字,怎么样都会和女性主义相关吧。但实际搜索女巫店:关联最多的反而是从这里出名的男性音乐人。然后看演出公告,也有很多男性在演出。

我不想评价这些男性音乐人,我只是觉得一个名字叫作女巫店的酒吧,连最基本的全女都做不到实在是让我有些失望。当然大概以某些人来看我只是从狭隘的性别角度judge,人家起这个名字也未必想和女性主义有什么关系。

但至少我作为女性会选择不去进入这么一个男性有太强存在感的空间。

2.24

松山文创园

在台北的每一天都好像阴风阵阵,今天更是感觉入冬。这是在台北的最后一天,但是周一,总之是各种展览博物馆都关门谢客,街上行人寥寥。

去松山文创园浅逛了一圈,周一也没有多少人,整个园区都很冷清。

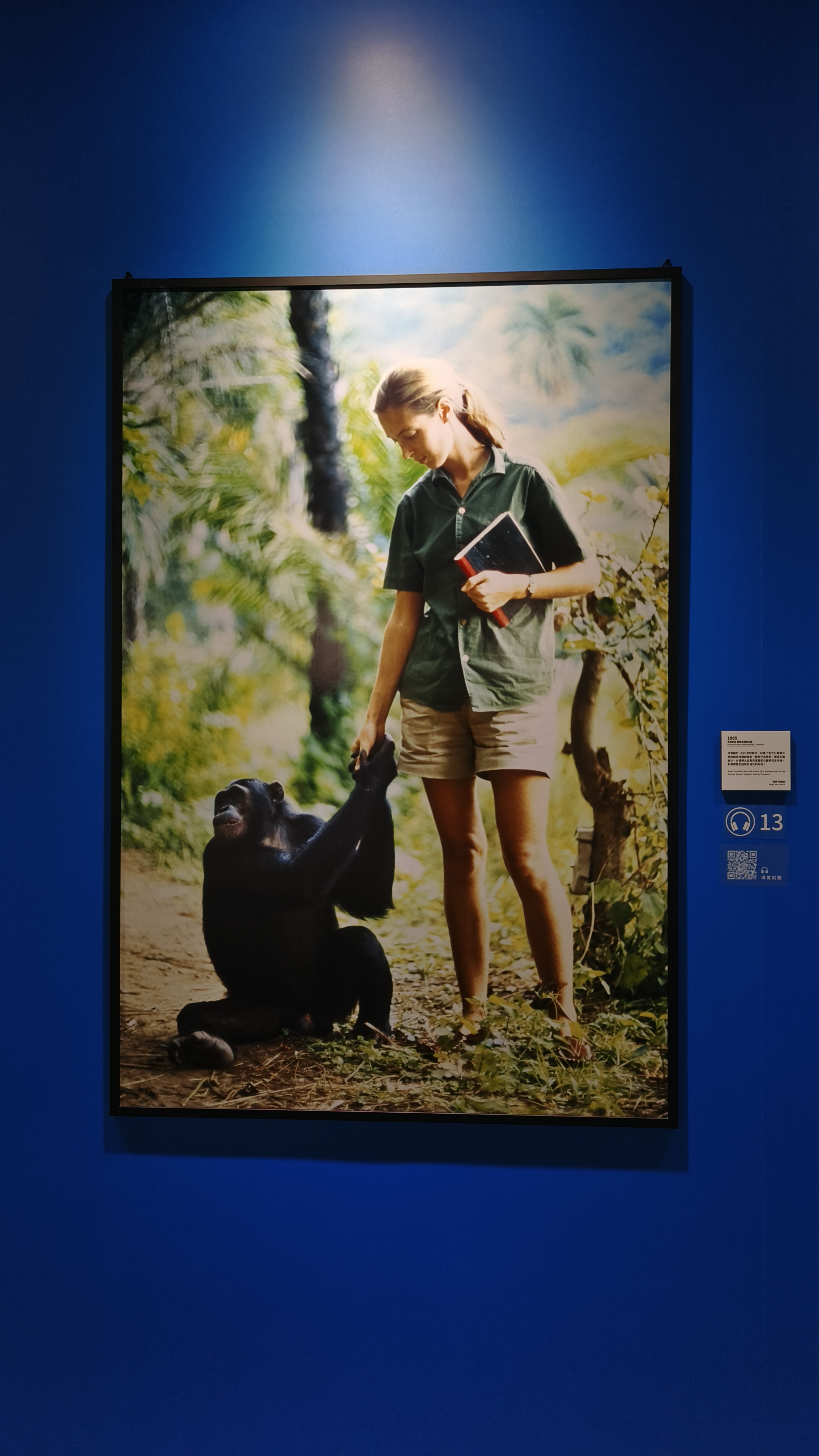

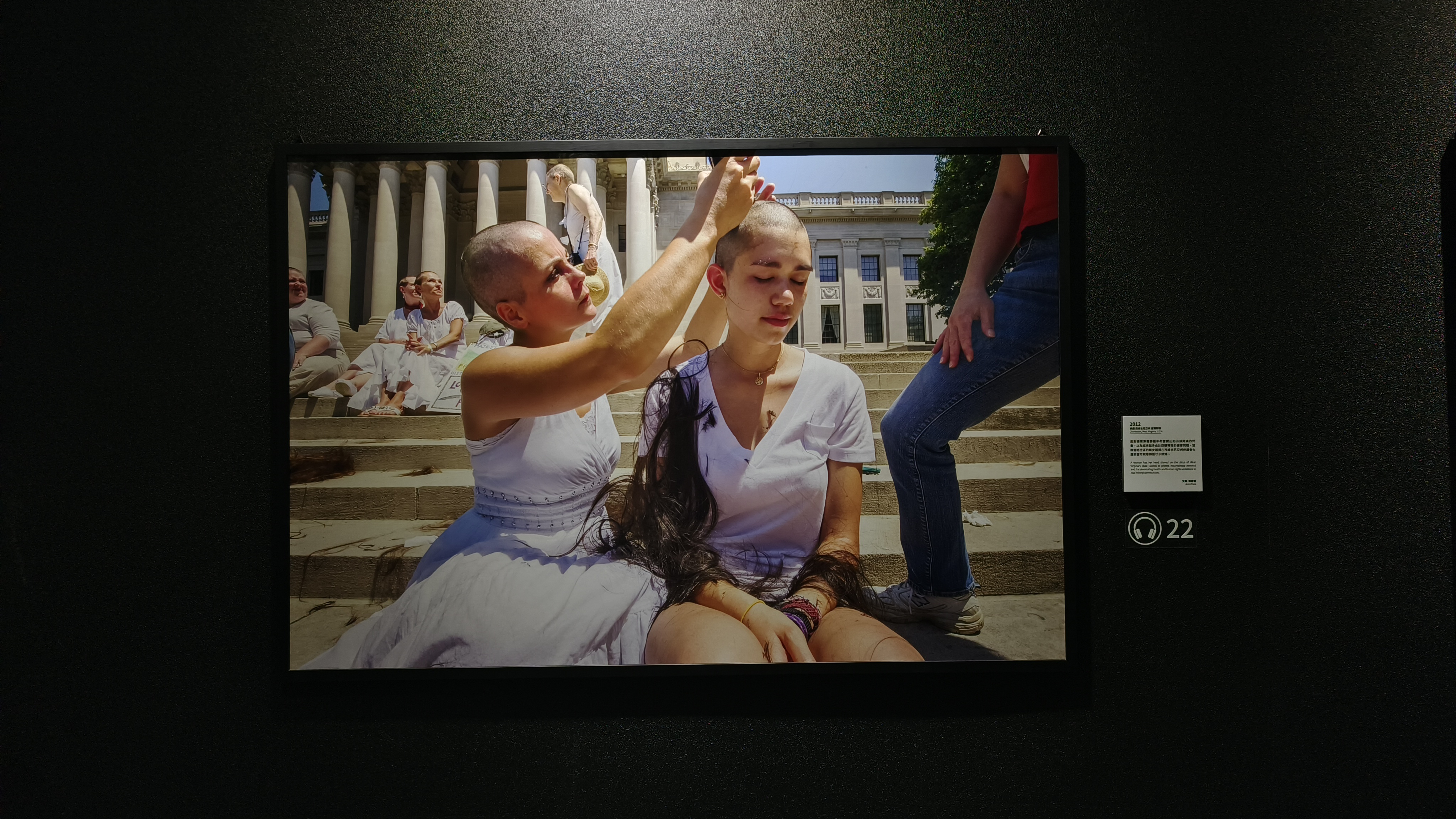

看了国家地理的女性展,整体布展还可以,但是异性恋的篇幅实在是有点多。

国立台湾大学

中午吃了台大食堂,蛮好吃的。感慨说好久没有吃过这种学校食堂了,端着盘子的时候感觉重回大学,好久违又好怀念。

台大的红砖建筑特别美,从红砖绿树的道路慢慢走过去,想到我读过的一些文字就是在脚下这块土地诞生就觉得人生奇妙。

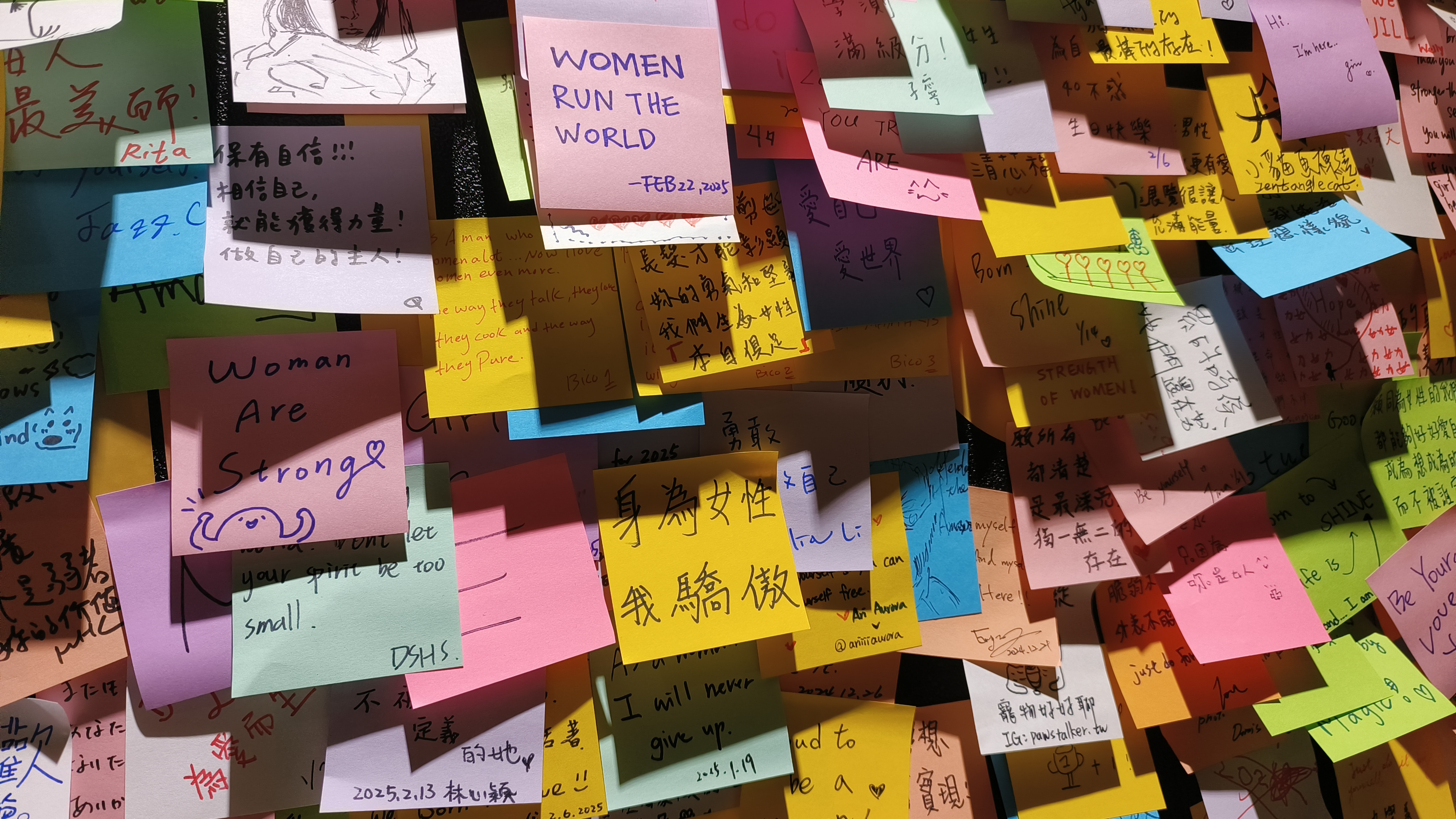

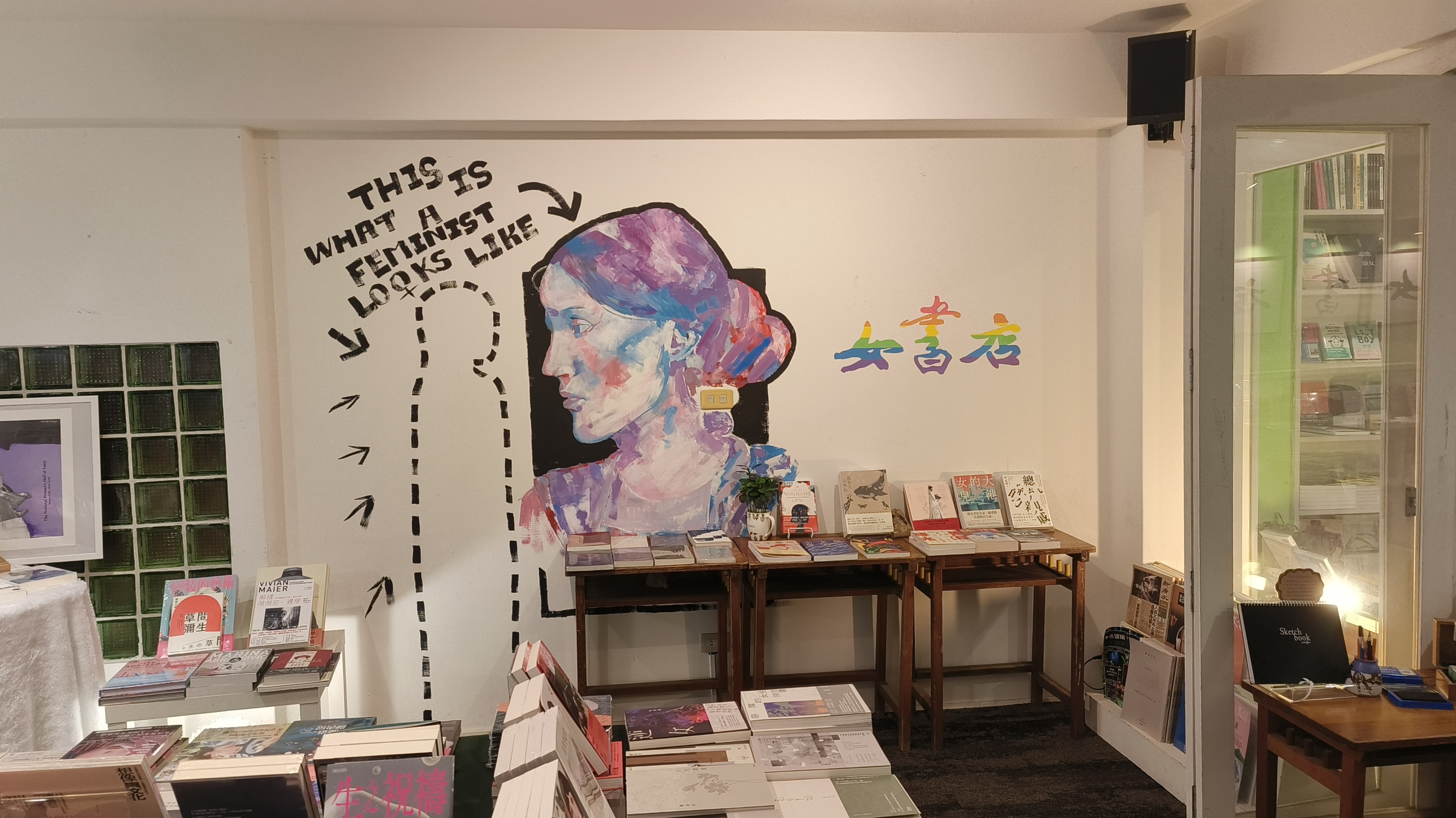

女书店

逛完去了女书店。本次旅行最念念不忘的地方。台湾第一家女性主义书店。头衔大得吓人,实际上书店小小的,招牌旧旧的,楼梯口特别狭窄,穿过陡陡的楼梯爬上二楼,才能推开书店正门。一推开门就感到特别温暖。

书店里意外的人很多,很多女孩子或站或坐,都在挑书读书。有一个小插曲是超绝e人姐抽了书店扭蛋,然后整个店所有人都围过来看hhh氛围特别快乐温馨。

还是想说,可能是来之前对它抱有了过大的期待,所以在一个男性踏入书店的时候感受到了一种不适感:当然想想人家做书店也不可能拒绝男性进入公共场合就是了,但我仍然被shock到。

书店里能找到好多不同标签:同性恋、跨性别、无性恋、纸性恋……每个人都在寻找标签来合理化自己的一举一动。I just don't care. 这么想来,我其实只是想看女性内的连结、关系、凝视。 (tbh我仍然认为纸性恋是特别荒谬的一个词。在我这里它就是一个爱男的同时又对女性主义有一些了解,于是无法自洽的女性的借口,但是这个世界是不能既要又要的。另外是在我这里,书店里大量的谈论妻母之类的书籍都不算女性主义。it is just...碰巧和女性有关。

说来也巧,台湾行前我正处于这么一个对标签非常困惑的阶段,无法想明白一些人生现状。这个问题确实困惑我很久,被我塞进角落试图忽视,但是终于彻底爆发。 在终于被迫面对这个问题,试图大量搜索阅读各类资料来找到一个标准答案后,我的结论是:我大概可以勉强塞进Nonamory或者Ace之类的定义里,但总之只能算勉强——好吧,我的人生格言在这里也不起作用了,没有一本书能真的完全告诉你你的人生到底要怎么过。

在当前,我艰难追根究底的结论是也许我不需要一个标签也可以继续生活。

话题扯远了。说回女书店,我仔细看过书架每一排的选书,期间想了很多,一些话说出来还蛮不正确的,特别是在台湾这样一个路面都刷着彩虹、空气中洋溢着自由气息的地方。

总之在女书店留言簿还是写了:

女子无家无国。向前走吧,不要回头。

另:看到很喜欢的《拼团人生》(台版翻译是《两个女人住一起》。 对比下来简中这个译名真的蛮妙的,但可能繁中的译名更简单直接,容易吸引到人?),想到近来困扰我很多的一些问题,在店主姐姐的推荐下拿了《闺蜜的历史:从修道院、沙龙到开放社会,“被消失的女性友谊如何重塑人类社交关系?》。 另外拿了很呼应书店名字的、母系氏族的故事《女族记事》和一本看起来很有意思的黑白漫《女人要带刺》。

顺便记一下书店逛到的一些看起来很有意思但是没有带走的书,书本沉重又昂贵,每次在旅行中买书都是割舍再割舍。希望下次有机会还能再遇到:《台湾漫游录》《遥远的角落》《革命的那一天》《雨落进池中,为何还坚持游泳》《大疫之夜》《三个不结婚的女人》

anyway,虽然说人生格言似乎已经不太适用,但总还会有点道理的:She’s got a book for every situation!

西门町

其实本来计划下午去淡水打卡周杰伦看日落,但阴天+女书店实在太舒服待了太久,于是放弃行程。回青旅加一条围巾,中途路过中正纪念堂,一看时间马上整点,跳下公交看了一场花里胡哨的换岗。 然后溜达去西门町吃了特别好吃的盐酥鸡。甜不辣>杏鲍菇>四季豆>>盐酥鸡,们台湾人好会做饭!!!!

既然没去成淡水,让我在此插入一首周杰伦吧:

在台北的最后一夜了。慢慢从街头走到街尾,幸福无法言说。感觉过去二十多年读过的书都变成了脚下的路,一路将我领到这里。如果要让我死去,这一秒就是最佳时刻,不早也不晚。 遗憾很多,但没关系的。这座城市让我觉得遗憾也没关系,什么都没关系的。慢慢走,走吧。