“我靠。”

这是音乐剧《她对此感到厌烦》的第一句台词。剧刚开场,帷幔拉开,观众尚未进入角色,却已被这一充满攻击性的辱女词汇扇了一巴掌。

我站在剧场门外,脑中仍在回响这句台词。走出剧院,还听见观众的聊天里掺杂着辱女词汇。是的,我对此感到厌烦。

这是我时隔两年来第一次重新踏入中国音乐剧剧场。仍然是小剧场,但我已经回忆不起上一次踏进剧场时的激荡心情。

第一件事是我意识到我现在已经完全没有那种上头的观剧热情了。坐在一个满场盛装出席、光鲜亮丽的剧场里,我只觉得很不自在:满场盛装出席的女性,踩着高跟鞋,化着精致的妆容,穿着正式的美丽的繁复的裙子。我感到格格不入。

舞台上的表演华丽热血,配乐抓耳,情绪高涨,但我始终无法沉浸到舞台其中。剧中的诸多细节无时无刻不在提醒我:所谓女性觉醒音乐剧,更像是一场自以为进步,实则包装精美的女权税。

说实话,看之前我就对它的期待不高,因为想也知道能被大众广为推荐的不会是什么真正激进的东西。但它的倒退仍然超乎我想象。

剧内采用了“游戏化”的叙事设计,电子屏上的UI界面、选择机制都在试图模拟原作小说的游戏背景。确实是新奇的构思。但是屏幕上那些二次元宅味立绘、那些女演员们的美甲和裙摆、那些男角色的故意扮丑以博观众一笑,都令我感到厌烦。

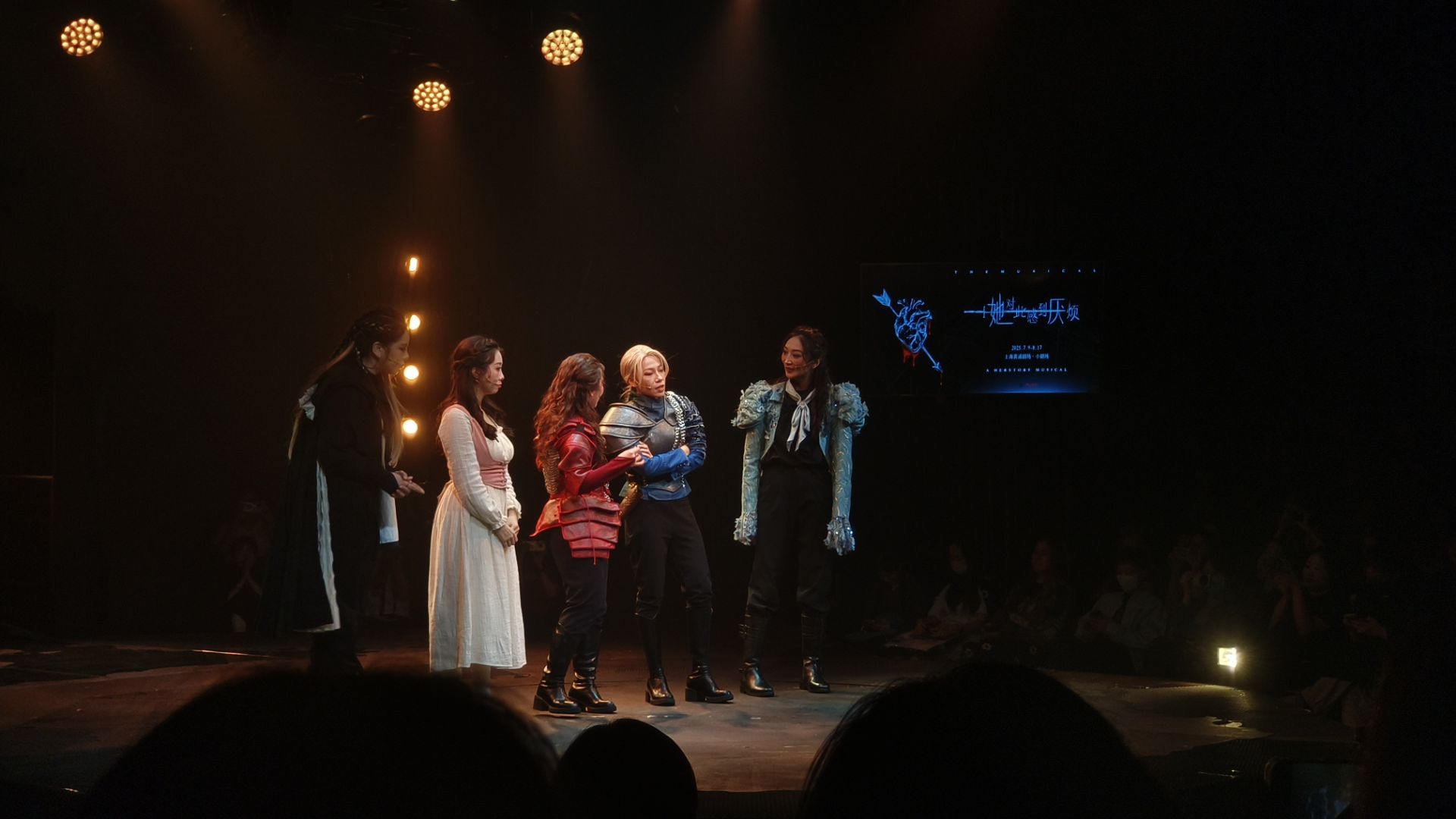

剧中的男性角色罗纳德王子和国王都是女性反串出演,这一设置确实是个进步。但是,但是——男角色们是否也借此,借女演员们进行了赋魅?这种魅力不是由男性本身产生,而是女性演员以自身为载体再生产出来的。明明书里有那么多女角色,明明可以有那么多表现形式:比如书中的核心人物玛丽亚就是依靠一个洋娃娃玩偶来实现出场。一场宣传爱女的音乐剧,总共只有五个角色出场,真的有必要塞入两个男角色吗?

更加深刻地理解了为什么大家说反对男性角色,不管是正面还是负面。只要这个♂存在,就永远会有人爱上它。

看剧的时候又梳理了一次前面的剧情,想了很多东西。女权思想日新月异,真的能很明显地感受到妚鹤在写女厌的过程中也在往前走。而且看完后面再来看前面的剧情,更鲜明地意识到莉莉丝这个角色从圣女到魔女的转变也是一次反偶像的转变。剧里简化了很多情节,反而有点和这种反偶像背道而驰。

最遗憾的是剧在第一部的高潮处斗兽场戛然而止,并且删掉了莉莉丝剪发的场景。

我觉得这是第一部最震撼的一幕:

“阿博特公爵小姐,阿博特公爵小姐,阿博特公爵小姐……真是烦死了!难道我没有名字吗?”莉莉丝看向主持人,吼道,“我叫莉莉丝!”

她伸手抓起自己的长发,用匕首切断了,高举过头。

“你们听好了,我叫莉莉丝!不是什么公爵小姐,是莉莉丝!是圣女莉莉丝!骑士莉莉丝!杀死魔兽的莉莉丝!”莉莉丝松开手,扔掉手中的断发,“我将拿起武器,浴血奋战,我将用杀戮赢得胜利,我会带领人们,消灭所有的魔兽,惩戒所有的不公!”

她高声道:“记清楚我的名字,我叫莉莉丝!”

她剪掉长发,同样是一种反服美役的姿态。而且后面写到有儿童玩闹的时候模仿她的这个动作。我觉得它是一个有象征意义的,能让其她女性模仿的,可继承性的,点燃前行火把的动作。

剧删掉这一幕,意味着莉莉丝的个人觉醒、叛逆姿态、象征价值全都被削弱。她仍是那个站在C位的偶像,而不再是那个走下神坛的行动者。

而且第一部后面还有大片的内容没有写——莉莉丝发现,成为圣女,进入他们的体系并不能掀翻整个世界,想要真正掀翻整个男权社会,还是要脱离掉这个体系,脱离掉圣女的身份,脱离掉主角的身份。剧仅仅停留在她成为圣女这个地方,有点改变了整个故事的意味。莉莉丝这个角色从圣女到魔女的转变,不只是设定层面的变化,而是一种反偶像化尝试。而剧版中对她的简化,反而让她再次回到了某种高光女主的神位,变成了可以被崇拜、被消费的符号。

谈到这里,就要说起辛西娅。剧里对她的塑造似乎像莉莉丝的一体两面。我看了一下演员的采访,扮演辛西娅的演员说,她觉得辛西娅和莉莉丝是两个世界的人,辛西娅是作为男性被养大,她思考的方式和莉莉丝并不相同。但我觉得,莉莉丝这个角色是作为一个外来者,作为一个本就知道女性应该享有什么权力的人,来改变这个世界。而辛西娅是作为一个原本就处于这种环境内的女性,她试图做出反抗,她失败了,她曾经试图寻找同路人但是听不到回响,只能自己孤独地往前走太久,以至于显得很心灰意冷。她也不是说莉莉丝的一体两面,而更像是莉莉丝的一个前行者引路人。

在演员层面,辛西娅的表演我还算喜欢。她对角色的处理明显是做过功课的,演绎出来的辛西娅比原著更清晰易懂。虽然剧本对角色做了简化处理,但她仍然把辛西娅这个角色的核心演出来了。

相比之下,莉莉丝的饰演还算可以,但受限于删改太多,角色的弧线被大大压缩。尤其是象征性的动作和发言被拿掉,让她显得更像在表演一个主角,而非主动争夺自我的女性。

另外谈到服美役。剧中安排莉莉丝说:“我今天没穿高跟鞋和束腰”,与此同时,我看到了演员撩起的繁复裙摆下的一双高跟鞋。

不只是莉莉丝,几乎所有女演员——哪怕穿马靴、骑士装的——都穿着明显的高跟鞋。这显然不是角色需求,而是对演员身材的苛求。似乎女性只有高个子才能撑得起舞台,而矮个子必须通过服装与鞋子来修饰自己。舞台仍在为美役服务,而非为自由让路。

至于剧外观众,我已经不想多谈:不奢求每一个人都去做到7b4t,但至少,至少不要这么服美役,然后把男朋友带到这么一部剧的剧场里来吧?

当一部剧看起来像女性主义,却被父权语境下的观众欣然接受,这种进步还是进步吗?

当然,她厌的部分歌还是好听的,剧的制作并非全然失败。如果它是一个从零到一的尝试,我会觉得这是一个很不错的项目。但恰恰因为它不是。它是从小说已有的道路退回来的剧场作品。正因为有原作的前提,我才觉得它的后退如此令人遗憾。

和晚姐聊到她接下来要去看莉莉丝和辛西娅演员出演的另一部戏,让我再次意识到中国音乐剧女演员的困境:

角色少、舞台少、自由度少、表达空间更少。大剧场仍由男性主导,女演员的位置远不如男演员充裕。从这个角度看,“全女班”不仅仅是形式上的突破,更是为女演员争取岗位、创作空间的具体努力。从这一点上看,我觉得它的存在仍然有意义。

而且我必须承认:女厌本身也不是我想要的那个理想女权小说。它更像是一个标志,一个象征性的时刻。它的流行意味着——中国女权议题的传播度与接受度,已经达到可以被主流改编、被商业舞台采纳的程度。这值得肯定,但也值得警惕。

这个节点,我们走到了。但接下去,会往哪里去呢?

莉莉丝:陈玉婷

辛西娅:丁辰西

多琳:徐郑凯伊

罗纳德:李恩妤

国王:王珏语涵